为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,黄石市档案馆(市史志研究中心)围绕“工业重镇的全域抗战:黄石地区1937-1945”主题,以“工业基因与全民抗战”为核心视角,撰写了4篇文章,全景式展现黄石地区人民抗击日本侵略的英勇事迹和历史全貌,特别是体现中国共产党在领导黄石地区人民抗击日本侵略中的中流砥柱作用。近日,《黄石日报》刊发《烽火西迁路:黄石铁血抗战壮歌》一文。

烽火西迁路:黄石铁血抗战壮歌

汪洋 王贵容

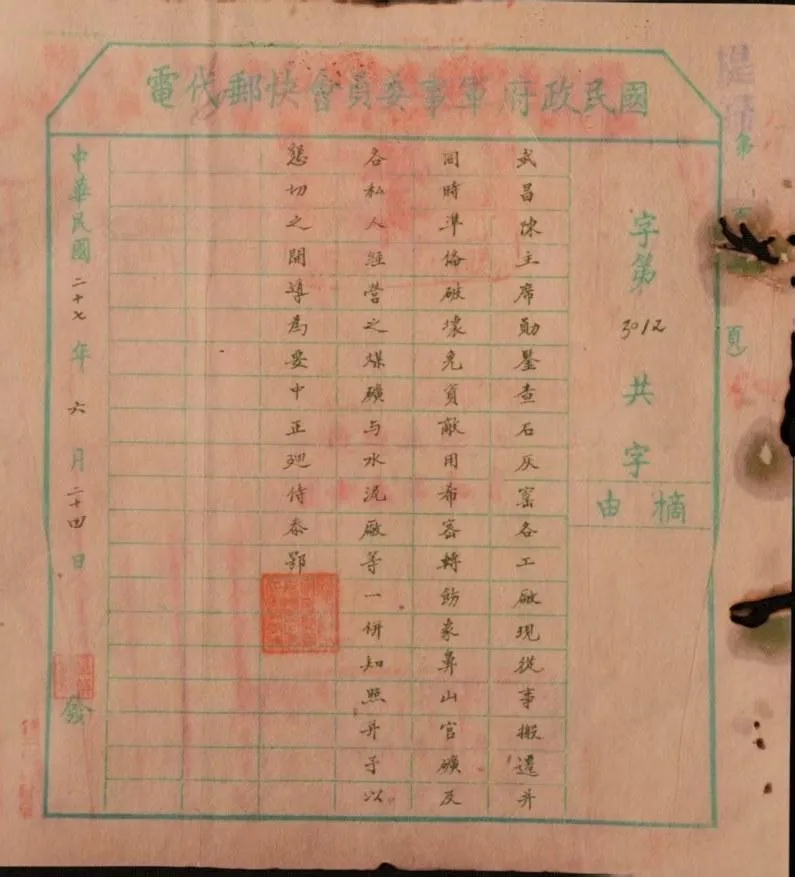

命令石灰窑工厂拆迁电报

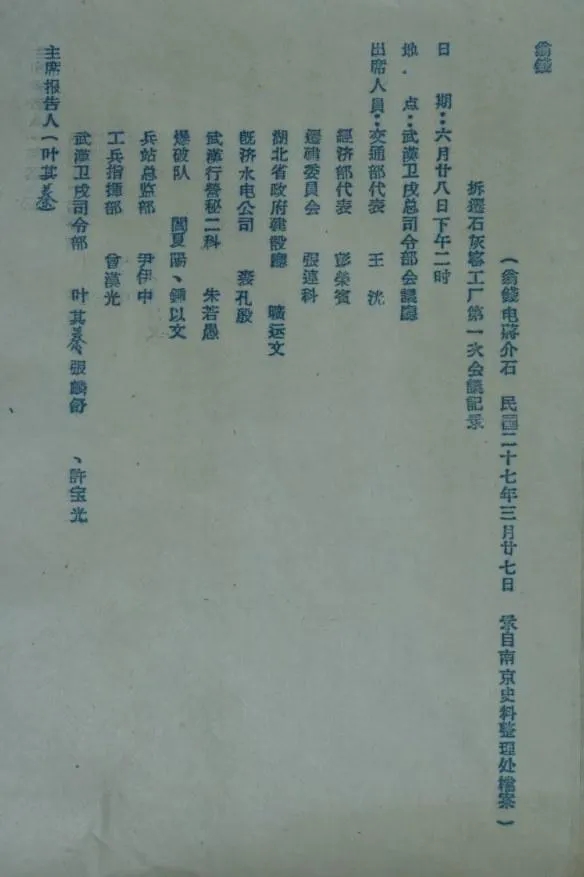

拆迁石灰窑工厂第一次会议记录

“七七事变”的炮火撕裂华北,日军铁蹄迅速南侵。1938年,国民政府为了保护有限的民族工业,决定将我国中东部民族企业大举西迁。工业西迁,是抗战期间国民政府实施的一项重要而特殊的经济建设战略。作为中国民族工业的发源地之一,拥有钢铁、水泥、煤炭等工业的黄石地区,一场以钢轨为笔、以纤绳为墨,在烽火中书写民族工业存续的史诗,也在这一时期悲壮启幕。

西迁的生死抉择

黄石,位于长江中游南岸。这里,有着在洋务运动中创办的中国最早且亚洲最大的新式钢铁联合企业——汉冶萍煤铁厂矿有限公司重要组成部分之一的大冶铁矿。1893年正式投产的大冶铁矿,成为中国第一家用机器开采的大型露天铁矿,与其配套的从铁山至石灰窑的运矿铁路,成为湖北省境内,也是中国中南地区的第一条铁路。1922年建成的大冶铁厂,拥有日产铁四百五十吨的两座化铁炉。当时,其设备之先进,生产能力之突出,在亚洲乃至远东都堪称一流。与之相媲美的,还有同样是在洋务运动中创办起来的全国三家大型水泥厂之一的华记湖北水泥厂,由于产品质量优良,该厂生产的“宝塔牌”水泥先后获得南洋劝业会头等金奖、意大利世界博览会“最优等奖牌产品”、美国巴拿马赛会一等奖、上海商品陈列第三次展览会最优奖等多项国际荣誉。除此之外,黄石还拥有源华煤矿、利华煤矿等多家厂矿,在全国民族工业发展中有着很重的分量。

由于战争期间对于钢铁、煤炭、水泥制品的需求将越来越急切,国民政府下令以四川、云南、贵州、湘西为主建立新的战时工业基地。在1937年的淞沪抗战中,许多沿海工业抢运不及,损失惨重;尤其是上海沦陷后,全上海约有2270家工业企业毁于日军炮火,整个工业体系受到严重摧残。而对于一些幸存的华商工业企业,则分别以“军管”“委任经营”“中日合办”“租借”等方式加以霸占。鉴于这一惨痛教训,抢救以武汉、黄石地区为中心的湖北钢铁、水泥工业,逐渐成为国共两党的共识,并得到抗日民族统一战线各民众团体的大力支持和积极参与。

在中国共产党倡导的抗日民族统一战线的影响下,国民党决定联共抗日。1938年2月17日,国民政府军事委员会委员长蒋介石签署手令:“汉阳铁厂应择要迁移,并限三月底迁移完毕为要。”同时,命令国民政府经济部部长翁文灏、军政部兵工署署长俞大维,组建钢铁迁建委员会,共同负责拆迁武汉及大冶钢铁厂矿。在此期间,中共地下党员也在黄石地区的工矿企业间积极活动,组织工人学习小组,办夜校和时事座谈会,传播抗日救亡思想,配合拆迁工作。

1938年6月,安庆沦陷,武汉门户洞开。而黄石地区作为武汉东大门,坐拥汉冶萍公司(大冶钢铁厂矿)与华记湖北水泥厂等战略企业,亦成为日寇“以战养战”的核心目标。蒋介石致电湖北省主席陈诚:“查石灰窑各工厂现从事搬迁,并同时准备破坏,免资敌用,希密转象鼻山官矿及各私人经营之煤矿与水泥厂等一并知照,并予以恳切之开导为要。”一场关乎民族工业存续的生死大转移就此拉开序幕。

中国实业界的“敦刻尔克”大撤退

为了保证拆迁工作的顺利进行,当国民政府下达拆迁令后,在中国共产党的号召和发动下,工人们以民族利益为重,协助国民政府有关部门拆除、搬运厂矿生产设备与设施。1938年4月底,大冶厂矿的拆迁工作正式启动。在随后的拆卸过程中,战争的气氛已越来越浓厚地笼罩着长江中游南岸的这片土地。6月29日,马当防线告急,国民政府于同日正式下达武汉会战命令,同时命令武汉、大冶的工厂一律加快拆迁抢运。拆迁工作在三路日军的步步逼近和成群架日机的轮番轰炸中,逐步从全力拆卸,转为边拆卸、边抢运,进而全力运往宜昌。

从1938年4月下旬到7月中旬,大冶铁矿先后拆卸了150千瓦柴油发电机1座,以及大绞车、锅炉、小矿车、空气压缩机等。大冶铁厂拆卸了1500千瓦透平汽轮发电机2座、420千瓦柴油发电机3座,高炉机件、鼓风机、汽锤、量矿车、车床、钻床、牛头刨床、龙门刨床、锅炉等。

在汉冶萍公司所属各厂矿紧张拆卸的同时,湖北华记水泥厂也在日以继夜地忙碌着。“七七”事变后,华北沦陷,中国另一家大型水泥厂河北唐山启新水泥厂落入日本人之手,华记湖北水泥厂就成为中国保存的唯一一家大型水泥企业(另一家广东士敏水泥因经营不善已没落)。正当华记水泥厂的西迁一筹莫展时,1938年7月中旬,中国水泥历史上一位重要人物——中国“水泥大王”王涛奉命从唐山来到了华记湖北水泥厂,全面指挥拆卸西迁工作,工人们日夜奋战拆卸设备。与湖北钢铁工业的搬迁有所不同的是,除了有一条生产线来不及拆卸外,华记水泥厂几乎是举厂西迁的。

与此同时,利华、源华煤矿和阳新锰矿等厂矿也顺利完成了拆卸、抢运任务。据不完全统计,仅华记水泥、利华煤矿和源华煤矿三家企业,共拆卸、抢运设备、器材1万多吨,还有煤炭6.8万吨。

1938年7月13日,侵华日军轰炸机首次空袭黄石港、石灰窑与大冶县城。黄石地区及武汉周边形势进一步恶化。7月28日,蒋介石再次下达指令:“汉冶萍公司大冶化铁炉等,既不便拆除,应准备爆破为要。”10月22日,鄂城失守。24日,国民政府军事委员会委员长蒋介石电令:“主动放弃武汉”,又密令湖北省军政长官陈诚组织人员将汉阳铁厂、汉阳兵工厂来不及拆除的设备、厂房炸毁,仅留下了一柱烟囱。

同年10月下旬,武汉和黄石的钢铁工业核心设备相继被抢运到宜昌,其中不乏此前从上海、南京等沦陷地区紧急转运至武汉的多家工厂的关键机器。此时,宜昌作为物资与人员的中转枢纽,也遭到日军的频繁轰炸,尤其是江上运输队。然而,通往重庆既无公路也无铁路,唯一通道是滩险水急的三峡水路。如何将这些设备安全地抢运到重庆?承担这一艰巨运输任务的,是爱国实业家卢作孚创办的长江最大航运企业——民生实业股份有限公司。

为抢运物资,卢作孚紧急征调民间木船850余艘,临时增雇工人3000多名。在运输策略上,他创造性地实施了“三段式航行法”,大幅缩短单次航程,显著提升了运输效率。同时,为避开日机轰炸,船队冒险在夜间航行,不惜面对触礁倾覆的危险。经过夜以继日的努力,到1938年12月,民生公司在预定的40天内,惊险地从宜昌运走了全部人员和绝大部分机器物资,创造了被誉为“中国实业界敦刻尔克”的运输奇迹。

与此同时,华记水泥厂的设备转运也在紧张进行,目的地是湖南辰溪。在总技师王涛的指挥下,该厂船队高悬德国旗以迷惑日军飞机,沿着长江逆流而上,穿过洞庭湖,驶入沅江。当行至常德河伏溪时,由于水位较浅而船只载重过大,船队无法继续前行。紧急之下,他们定制了十艘浅水大船进行转运,通过人力拉纤的方式逆水行舟,历经8个月的艰难跋涉,最终抵达辰溪。1939年12月,在日军的轰炸声中,“华中水泥厂”正式投产。在常德会战爆发前,该厂为前线修筑了上百座碉堡,有力地支援了防御工事建设。此后,王涛又辗转至昆明,在当地再建新厂,新厂在滇缅铁路和空军基地的建设中发挥了重要作用,为支援抗日战争作出了重大贡献。

工业火种的世纪回响

黄石工业的西迁是抗战时期中国工业内迁的典型案例,西迁的工业为抗日战争熔铸了钢筋铁骨。钢铁工业的西迁,使一批钢铁厂、兵工厂在长江上游的大后方,又相继建立起来。汉冶萍设备在重庆綦江建成南桐煤矿与大渡口钢铁厂,后者为兵工厂提供90%的钢铁原料,据统计,抗战期间,重庆兵工部门承担了全国枪械弹药三分之二的份额。西迁后的华中水泥厂,六年内供应水泥40万桶,有力保障了粤汉铁路、芷江机场等关键战略工程的建设。后方工人们也以血肉之躯捍卫家园,黄石电气工人郭连才英勇炸毁日军铁山发电所,致使矿山瘫痪达3个月之久。

西迁保存的火种成为新中国工业的基石。1943年5月,华中、昆明两公司合并增资改组,华新水泥股份有限公司正式设立,成为抗战后方最大的水泥企业。1945年8月,华新公司成立了大冶水泥厂筹备处,同年11月,华新公司由昆明迁到汉口;1946年3月,公司将新厂厂址选定在黄石港枫叶山。从此,这家当时中国最大的水泥企业,在经过战争的浩劫和漂泊的磨难之后,终于结束了西迁之旅,回归故里。1946年,公司从美国引进一二号原装大型水泥湿法窑线装备和技术,是中国在20世纪40年代唯一全套引进大型湿法先进水泥工艺的企业,直到上世纪5、60年代其规模和生产水平仍是“远东第一”。

黄石工业西迁的壮举,是在民族危亡关头,一场关乎工业命脉、技术火种与国家意志的生死大接力。“中国的保尔·柯察金”吴运铎在他的自传《把一切献给党》中强调,黄石工人的抗日救亡运动是“民族救亡主旋律中的重要音符”,西迁体现了工人阶级“以民族利益为重”的牺牲精神。中国共产党始终站在抗日救亡的前列,积极动员和组织工人、技术人员投身西迁洪流,为西迁的顺利推进提供了坚实的组织保障和精神引领。众多共产党员更是冲锋在前,成为西迁队伍中的骨干力量。这次悲壮征程由无数工人、技术人员、企业家和船工共同书写,淬炼出一种为民族存续而坚韧不屈、共赴国难的钢铁意志。这种深植于行动的信念和力量,随同西迁的机器一道,深植于大后方的土壤,化作重庆兵工厂彻夜不熄的炉火,成为西南崇山峻岭间新建的滇缅公路上奔涌的“工业血脉”。

当新中国成立后大冶特钢的高炉炼出用于国家重点工程的特种钢材,当武汉长江大桥的巍巍桥墩用上华新水泥浇铸,历史终于以辉煌的成就证明:1938年长江畔那场在日机轰鸣与硝烟弥漫中进行的悲壮迁徙,搬动的是冰冷的机器,迸发的是一个古老民族在绝境中向死而生、再造工业根基的磅礴勇气与不朽信念。这座用钢铁、水泥与民族气节浇筑的历史丰碑,永远矗立在中华民族伟大复兴的征程上。