为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,黄石市档案馆(市史志研究中心)围绕“工业重镇的全域抗战:黄石地区1937-1945”主题,以“工业基因与全民抗战”为核心视角,撰写了4篇文章,全景式展现黄石地区人民抗击日本侵略的英勇事迹和历史全貌,特别是体现中国共产党在领导黄石地区人民抗击日本侵略中的中流砥柱作用。近日,《黄石日报》刊发《铁血铸丰碑 功勋载史册——中国共产党领导的黄石地区敌后抗战述略》一文。

铁血铸丰碑 功勋载史册——中国共产党领导的黄石地区敌后抗战述略

陈军 黄莹

八路军三五九旅南下支队司令部旧址

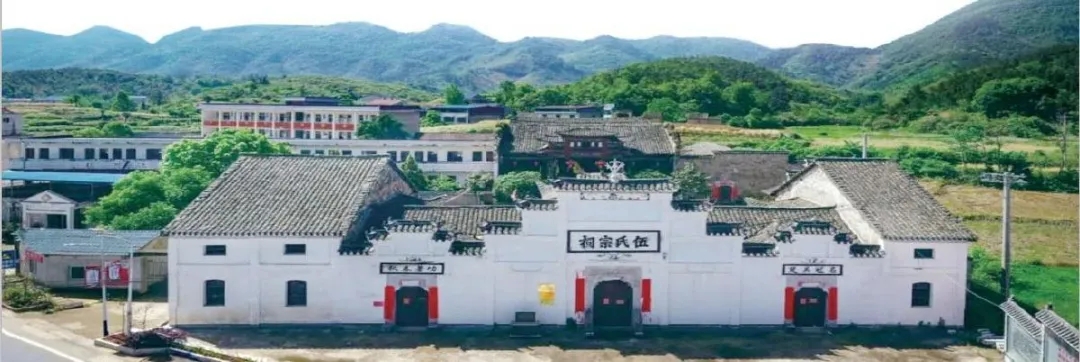

新四军鄂皖湘赣指挥部旧址

抗日战争时期,黄石地区因丰富的煤铁资源成为日寇重点掠夺对象。1938年10月,日军攻陷黄石地区,为加强对黄石地区的统治和达到以战养战的目的,在黄石地区的常驻兵力多达万人以上。他们在此扶植日伪政权,疯狂掠夺矿产资源,推行奴化教育,实行残酷的“三光政策”。在此危局之下,黄石地区的中共党组织遵照中共中央政治局洛川会议精神,主动扛起抗日救亡旗帜,积极推动建立、扩大和巩固鄂东南抗日民族统一战线,领导军民在敌后展开艰苦卓绝的武装斗争,为华中敌后抗战谱写了重要篇章。

一、组建敌后武装,推动建立鄂东南抗日民族统一战线,不畏挫折奋勇向前

日军侵占黄石地区后,中国共产党黄石地区党组织把建立地方抗日武装、推动建立地方抗日民族统一战线和反抗日本侵略者作为当时的首要任务。1938年7月,中共大冶中心县委组建了黄石地区首支地方抗日武装——八路军鄂南抗日游击队第一纵队,县委军事部长彭济时兼任纵队司令员。纵队在大冶县城南山区一带活动,经常夜里进入县城,发动附近群众侦察情况,多次出其不意袭击日军军营,使日本侵略军惶惶不安。同年8月,从八路军武汉军事训练班归来的郑世顺在郑家沟成立第二纵队,先后带领队伍在阳新三溪镇伏击日军第九师团,在大冶刘仁八袭击哨兵、夺枪数支,迅速发展为打击日伪的重要力量。

不久,在中共中央代表董必武的帮助与支持下,湘鄂赣省委派江渭清等人代表鄂东南地区党政军组织与国民党湖北省主席、武汉行营主任何成浚谈判成功,将鄂东南红军编为国民革命军新编第四军一支队一团三营,开赴苏北抗日前线。这标志着鄂东南抗日民族统一战线初步形成。

但此时,周边不少地方武装却打着抗日旗号,实行土匪行为,严重破坏鄂东南抗日民族统一战线。1938年11月上旬,中共湖北省委委员、鄂南组织部部长刘青与国民党阳新县第二区区长马华树及地方武装头目举行谈判,在共建抗日武装的谈判过程中,马华树等制造了“项家山惨案”,杀害刘青及中共大冶中心县委负责人林平、郭亮(女)、中共阳新县委书记马泛舟等14名我党优秀干部。1939年1月5日,当郑世顺决定带部队到江北去参加新四军走上抗日前线,正计划离开黄石地区之际,土匪曹方阁等制造了“郑家沟事件”,残忍杀害郑世顺等我党抗日志士。

“项家山惨案”和“郑家沟事件”,是抗日民族统一战线内部尖锐复杂的阶级斗争反映,使初生的中共领导下的黄石地区敌后抗日武装损失惨重,黄石地区抗日大局也遭遇挫折,留下了血的教训。黄石地区党组织并没有被国民党等破坏抗日统一战线的行径所吓到,他们总结经验教训,重新建立党组织。特别是认识到中国共产党在抗日民族统一战线中必须坚持独立自主的方针,坚决克服党内右倾错误的干扰,必须建立和扩大共产党领导的抗日武装。

二、新四军挺进鄂南,加强黄石地区敌后武装力量,打开了鄂南抗日游击战争的新局面

1938年10月,日军攻占黄石地区后直扑武汉,鄂南成为日军后方,既是其继续向南、向西进军的基地,又是国民党第九战区的前沿,同时也是我党向南发展的江南“桥头堡”。

为牵制日军的进攻,1942年5月上旬,新四军五师遵照党的指示,命令其十四旅主力分东西两路挺进鄂南,创建以大幕山为中心的鄂南抗日游击根据地。7月中旬,两路部队在咸宁高槎桥胜利会师,新四军五师参谋长刘少卿和十四旅政委张体学也率部挺进鄂南,进一步加强了黄石地区的抗日武装力量。8月17日,鄂豫边区党委在谈家桥召开江南部队营以上干部会议,正式宣布成立鄂皖湘赣指挥部和指挥部党委,黄石地区敌后武装得到了统一领导和指挥。

当时,活动在大冶谈家桥、傅家山、刘仁八一带的是国民党挺进军田维中部和廖义华部。鄂皖湘赣指挥部成立以后,立即对这两支多次围攻、偷袭我党的国民党顽固派军队予以坚决还击,最终消灭田维中部2000余人,歼灭廖义华部两个大队,俘敌500余人,缴获一大批战马和枪支,并发现了田维中与日伪签订的互不进犯协定文件。这就是有名的“谈傅刘战役”。此次战役的胜利,打开了鄂南抗日游击战争的新局面,打出了新四军的军威,使鄂南敌后抗日根据地牢牢地建立起来,遏制了日军南进的力量,也大大鼓舞了鄂南人民对抗日战争胜利的信心。

在以大冶、阳新为中心的鄂南腹地打开新的军事和政治局面后,新四军五师十四旅一面继续打击日伪敌特,粉碎敌方围攻阴谋,一面发展党员,组建阳(新)大(冶)、鄂(城)大(冶)等区域党组织。不少开明绅士拥护抗日政权,团结在共产党领导的抗日旗帜下,共商抗日救国大计,党的组织迅速发展。到1942年底,鄂南党员已发展到2000余人,黄石地区人民的抗日热情也更加高涨。

三、建立敌后抗日根据地,团结一切可以团结的力量,抗日民族统一战线进一步扩大

新四军五师十四旅主力南下后,建立了阳(新)大(冶)、鄂(城)大(冶)、大(冶)鄂(城)三块边区抗日根据地。在各级党组织的领导下,各根据地积极组建地方抗日武装,阳大支队、鄂大总队、鄂南指挥部、武工队、大鄂抗日大队等队伍纷纷成立,他们活跃在黄石地区的山山水水之间,利用熟悉的地形和广泛的群众基础,出其不意地袭击日伪军的据点,给日伪军造成了沉重的打击,成为抗击日伪军的重要力量。1942年8月的一天,阳大支队利用麻雀战术,摸黑袭击了白沙铺日军驻点,击毙伪军20余人,活捉3人。此次袭击使日伪军极为震惊,一些伪军开始转变立场,弃暗投明。仅8月下旬,伪军马振亚部就有8人举枪投诚,加入新四军行列。

在发展地方武装力量的同时,根据地高度重视群众的动员和组织工作,县委、工委深入农村、工厂、学校,宣传抗日救国思想,号召广大民众投身抗日斗争。各地先后组织了抗日“十人团”、战地青年服务团、妇救会、农救会、船救会、儿童团等各种抗日团体,将人民群众广泛地发动起来。这些团体成立后,有的收集情报、站岗放哨、传递消息,为部队提供及时准确的情报支持;有的运送物资、做饭洗衣、救治伤员,为部队提供后勤保障;有的修筑工事、破袭交通线、破坏通信设施等,在抗日斗争中发挥了积极作用。

为扩大抗日民族统一战线,各根据地党政部门认真执行党的抗日民主政策和统战政策,团结一切可以团结的力量。阳大党政军组织把国民党湘鄂赣边区挺进军第20支队改编为“人民自卫团”,减少了根据地内的敌对力量;鄂大工委通过耐心细致的宣传教育,让当地的“红学会”组织拥护党的抗日主张,支持抗日;大鄂政务委员会积极争取中间势力,有理、有利、有节地打击顽固势力,壮大了抗日力量。

四、反“围剿”反“扫荡”,实行游击战争,敌后抗日根据地得到巩固和发展

阳大、鄂大、大鄂抗日根据地初创之时,日伪军和国民党顽固反动军队恨不得即刻除之而后快,不断对根据地进行围剿和扫荡。1942年8月,日军3000余人与国民党九战区4个师的兵力,加上土匪共2万余人,分路包围鄂南兵团指挥部的驻地谈家桥、刘仁八一带。新四军主力当机立断,避开日伪进攻部队,迅速返回江北,使日军和国民党顽固反动军队的围歼计划落空。主力部队撤离鄂南前夕,留下两个营,成立了鄂南游击司令部,化整为零,坚持斗争。

1942年11月间,驻扎在大冶城、金牛、阳新、保安的日伪军数千人同国民党九战区5个团,再次向鄂南兵团指挥部谈家桥、刘仁八进攻。新四军五师首长刘少卿率主力返回江北,留下新四军五师特务团一营和大鄂抗日大队合并,成立了大鄂指挥部,领导根据地的游击战争。

1943年4月至1944年3月间,国民党别动军廖义华、马钦武部多次进犯鄂大,新四军南渡长江,在鄂大地方武装的配合下将顽军击退。1944年9月19日,铁山据点日、伪军100多人,袭击鄂大宋皇乡,鄂南指挥部设埋伏阻击,击毙击伤日伪军数人,缴获枪支弹药一批。日伪军不甘失败,又派日军20人,伪军80人,在鄂大陈盛村安设据点,我军趁其立足未稳冒雨袭击,敌受惨重损失后被迫撤回铁山。

日军侵占大冶期间,霸占着大冶铁矿,奴役大批中国战俘和劳工。鄂南指挥部采取里应外合的战术,两次组织暴动,解救出中国士兵和劳工200余人,迫使日本侵略者一度停止铁矿开采,而且他们中的大部分人参加了新四军,有力打击了日寇“以华治华”“以战养战”的政策。

新四军五师十四旅主力部队在各根据地地方武装的有力配合下,避实就虚,粉碎了日伪顽的多次围攻和扫荡;采用灵活机动的战略战术,出其不意地袭击敌人,取得了一次又一次的胜利,捍卫了抗日民主根据地的建设和发展,为抗战全面反攻创造了极为有利的条件。

五、迎接八路军南下,展开对日战略大反攻,黄石地区抗日战争胜利结束

1944年9月,为实现巩固华北、华中抗日根据地,发展华东、华南沿海地区抗日根据地的战略方针,党中央派遣八路军第一二零师三五九旅一部南下开展湘鄂赣及华南敌后工作。10月31日,三五九旅正式授名为国民革命军第十八集团军独立第一游击支队(简称南下支队)。11月9日,南下支队在司令员王震、政委王首道的带领下从延安出发,历时78天,于1945年1月27日到达大悟山鄂豫边区党委机关所在地,与新四军第五师会师,随后在五师十四旅、鄂南地方武装的配合下,于2月24日凌晨渡过长江,进军鄂南和湘、赣边。

南征途中,盘踞在阳大鄂地区的日伪顽军多次伺机进犯,南下支队和五师十四旅所向披靡,在谈家桥重创廖义华别动军,在岩刘一线歼成渠顽军,在阳大公路伏击日寇,与日军血战大田畈,歼灭谈家桥一带顽敌,彻底改变了鄂南抗日局面。黄石地区的边区抗日根据地得到了进一步巩固和发展,根据地抗日武装不断壮大,境内日伪顽军活动范围逐渐缩小,形成了反击伪顽军的有利态势。

1945年3月,八路军南下支队继续挥师南征,新四军五师十四旅返回鄂南,改称江南独立第二旅,在黄石地区军民的紧密配合下,展开了全面反击日伪顽军的战斗。4月,独立二旅首先攻克大冶杨林桥、毛铺等敌伪据点,随后对成渠部发起进攻,歼灭成渠部伪军大半。7月,在九眼桥采取灵活机动的战术,击溃日伪军和成渠残部近万人的突袭,随后围攻马钦武部于月山、鲊洲,再次取得重大胜利。这些胜利使敌人元气大伤,黄石地区的日寇被抗日部队分割包围在各个大小据点,不敢轻举妄动。

1945年7月26日,中、英、美三国发表《波茨坦公告》,促令日本法西斯无条件投降,然而龟缩于黄石地区据点的日伪军仍拒不缴械。为此,鄂豫皖湘赣边区委和新四军五师命令各根据地接受日军投降,并坚决消灭拒降之敌。大冶、阳新各根据地立即行动,整编武装,包围各据点勒令缴械。驻扎在大冶刘仁八的日军负隅顽抗,江南独立二旅四团实施双面夹击,激战后歼灭敌军二三百人,其余日伪军溃逃。至8月底,在军民合力清剿下,黄石地区从日军铁蹄下全部光复。

黄石地区敌后抗战的艰辛历程,展现了中国共产党在民族危亡时刻的战略智慧与坚定意志。黄石地区军民以鲜血浇灌的自由之花,不仅有效牵制了日军向正面战场和后方腹地的推进,严重阻碍了日军对大冶铁矿资源的掠夺,有力地支援了华中敌后抗战大局,更锤炼出一支听党指挥、心系人民的革命武装,为解放战争的胜利埋下火种。