黄石高等教育事业发展纪要

罗钰润

黄石的高等教育事业,应该从1958年创办黄石大学开始算起,至今已有60年的历史。

面对黄石高等教育事业的兴旺发展,展望黄石高等教育事业改革与发展的美好前景,往事不禁一幕幕地浮现在眼前。我觉得,黄石高等教育事业的发展,是适应黄石经济发展需要,在省、市各级党委和政府的重视下,经各有关部门的大力支持和共同努力,黄石的高等教育事业才逐步建立和发展起来。特别是在20世纪80年代之后,黄石高等教育事业,更展现出一派蓬勃生机。现在已有湖北师范大学、湖北理工学院、湖北师范大学文理学院、湖北工程职业学院等普通高校,以及各类成人高校。总的看来黄石市的高校门类比较齐全,专业设置种类繁多,基本形成了具有地方特色的高等教育体系。

1960年因连续三年遭受自然灾害,经济困难,原黄石大学的所属几个分院分别作了调整。1962年黄石大学完全撤销停办。但是,黄石人发展高等教育的希望之火,并没有就此熄灭。1973年初,因为几年没有招生,原华中师范学院在大冶东风农场的分院准备撤销,黄石市委常委、宣传部长李康德(后来调任武汉化工学院党委书记)得知这一消息后,认为黄石作为湖北省的第二大城市,应该有一所高校,黄石应抓住这个机会,争取把华师东风农场分院迁到黄石来办。在他的积极努力下,省教育局以及市有关领导给予了大力支持。这样,市教育部门便借用黄石一中的校址,办起了华师黄石分院。内设中文、数学两个专业,共招生70人,教学设备只有华师支援的不足70人用的旧桌椅和架子床,条件十分有限。

1976年,为适应黄石经济建设发展的需要,根据中央和省有关指示精神,经省教育厅同意,黄石在黄石卫校开办了高医班,当年招生32人,附设在黄石卫校。1977年又招生57人。1976年,黄石还开始试办高工班,招生51人,附设在黄石工业学校。为了更好地贯彻省革委会[1977]93号文件批转省计委、省教育局《关于发展高等院校地区分院的报告》精神,加快发展黄石地区的高等教育,经省革委会同意,1978年3月1日,中共黄石市委下发7号文件,批转市委宣传部、市革委会文教办公室《关于筹办湖北省高等院校黄石高工班、高医班的报告》,在原来试办的基础上正式成立“湖北省高等院校黄石高工班”和“湖北省高等院校黄石高医班”(简称黄石高工班、高医班),并同时组建两校的领导班子,抽调一批优秀教师,充实高校教师队伍。同年高工班招生80人,仍然依托设在青龙山下的黄石工业学校。这时高工班和工业学校已共有规划用地面积23万平方米,校舍7108平方米,教职工人数达到73人,学校藏书7000余册。这年还计划投资15万元,进一步扩大办学规模和改善办学条件。在此发展的基础上,1981年7月,经省政府批准,黄石高工班借用武汉工学院的牌子,更名为武汉工学院黄石分院。1978年,高医班与黄石卫校分离,当年招生60人,并根据高等教育办学要求,迁校于青山湖畔的斋公山下。地方财政拨款20万元,新建校舍2200平方米,开始独立建校。随着高医班的不断建设和发展,1983年经省政府批准,更名为黄石职业大学。1989年,因高等学校布局调整,黄石职大与武汉工学院黄石分院合并,经国家教委批准,成立黄石高等专科学校。

1978年,市里还开始筹建黄石教育学院,由原教院院长朱道任等三位同志负责筹建。1981年正式成立,1982年搬迁至牧羊湖新校址。1979年1月,市成立黄石广播电视大学,开始附设在原市教育局,与局工农教育科合署办公,由工农教育科沈宝钿负责筹办。不久,学校迁入黄石二中西侧教学楼,1985年搬迁至大众山麓,建立了新校园。之后,市里还相继建立了省经干院黄石分院、冶钢职工大学等高等学校。

作为长期从事教育行政工作的老人,我对此感到特别高兴。面对黄石高教事业的兴旺景象,回望黄石高教事业的发展历程,我觉得,黄石高等教育事业能够发展得如此之快、之好,除了党和国家高度重视教育事业之外,还有几个明显的特点。

一是市委和市政府的重视和关心,是黄石高教事业得到很好发展的有力保证。回顾黄石高教发展的历程,虽然有一些客观作用和特点,但我觉得,如果没有市委和市政府的重视和大力支持,黄石的高教事业的发展是不可能出现今天这样的局面。据我所知,在发展我市高教事业的过程中,市委和市政府对黄石高教事业发展的领导,是强有力的。上面我说了市委宣传部长李康德在办华师黄石分院时的表现,就是一个例子。另外,除了逐年投入经费外,还制定了一些特殊政策。比如为了解决师资不足的问题市里就出台了一项政策,凡是从外地调来黄石从事高教工作的教师,可以优先解决家属的落户问题。依靠这个政策,黄石就从全国各地调进了大批高校精英教师,使黄石迅速聚集了一支力量较强的师资队伍,成为了发展黄石高教事业的一大优势和良好基础。因为市委和市政府重视和关心,市计划、经济、教育、规划、财政、人事等各有关部门也密切配合,为促进黄石高教事业的发展,起到了很大的推动作用。

二是争取了省各有关部门的大力支持和指导。诸如全面规划、布局设点、学校审批、计划列入、资金扶持、招生分配等,都得到了省各有关部门的大力支持和帮助。1984年初,为了落实当时的黄石师范学院的校址、规划和了解黄石高教事业的发展情况,由省教育厅长邹时炎率领的调研组,就专程赶来黄石调研。这个组共十几个人,其中还有副厅长孙德华、张叙之、袁继凤以及高教处、计财处、厅办公室等负责同志。他们除视察了原黄石师院、武工黄石分院、黄石职大、黄石教院、黄石电大等高校工作外,还与市委、市政府的有关领导以及市文办、市教育局、市计委、市城市规划等部门的负责人和相关院校的领导共同研究了原黄石师院的校址和总体发展规划,这些都对黄石高教事业的建设和发展,起到了很大的促进作用。

三是有一个正确的发展思路,就是注意依托其他有关学校创办高校。比如:湖北师范大学开创的时候,是依托黄石一中才创办起来的;黄石职大前身的高医班是依托黄石卫校开办的;黄石教院和黄石电大是依托黄石二中的一座教学楼才得以建立和发展的;湖北理工学院是在黄石工业学校的基础上逐步发展起来的。同时,武汉的不少高等院校也为黄石高教事业的发展作出了贡献。湖北师范大学开办之初,借的就是华师的牌子;湖北理工学院借用的是武汉工学院的牌子。1980年秋,为借用这块牌子,市文办、经委、教育局、计委等有关部门的负责人与黄石工业学校兼高工班负责人王晋、李炳南等一起专门赶到武昌马房山,找到原武汉工学院的党委书记陈立国,约定当晚在黄石驻汉办事处商谈黄石高工班改挂武工黄石分院的牌子问题。陈立国同志很关心黄石高教事业的发展,他没有讲任何条件,当场就表示同意支持。后来在省教育厅的重视和支持下,黄石高工班于1981年7月正式更名为武汉工学院黄石分院了。

四是能够不断地改革开创新路。黄石的高教事业,看起来发展得很快,但是发展的道路还是艰难和曲折的,曾经也遇到过资金严重不足、办学条件较差和招生、分配的面向较窄等这样或那样的问题。如何解决这些问题,摆脱困境,武工黄石分院的领导认真分析了黄石高等教育事业发展的形势后,率先推出了地方高校如何为农村、乡镇企业培养应用型人才的“走土路”的办学思路,改革教学管理,提高教育质量;改革招生、分配制度,委托培养招生、分配,实行“供需见面,双向选择”等。这些改革,都受到了社会各方面的欢迎,同时也在一定程度上解决了学校资金不足的困难。1988年,他们的招生与分配创收金额就相当于同年国家对他们的教育投资,取得了显著的办学效益,有力地促进了武工黄石分院的发展。黄石职大则主动与环保部门联系,走与环保部门联合办学的路子,使黄石职大在艰苦的条件下,得到了很大的发展。其他各高等学校也都在改革中求生存、求发展,并都取得了各有特色的成绩。

五是黄石有一批热爱高教事业的教育工作者。他们献身于黄石的高教事业,为发展黄石的高等教育事业作出了很大贡献。不论是历任或现任的各高校领导,他们都有强烈的事业心和责任感,是他们带领我市高教战线广大教职工,改革进取,艰苦奋斗才开创了黄石市高教事业发展的大好局面。比如说,湖北师范大学原党委书记兼院长邵达成,虽然他已离我们而去,但他很值得我们怀念。他毕生从事教育工作,对师范教育很有研究,是一位知名的教育家,熟悉他的人都尊称他“邵公”,他早前是华中师范大学的副教务长。华师黄石分院创建伊始,他舍弃了武昌华师桂子山上的优越生活条件来到黄石艰苦创业。在他的带领下,一起来了25位教师。湖北师范大学能发展到今天这样的规模,这与他十几年如一日的艰苦创业是分不开的。王育民同志原是黄石工业学校的主要负责人,也是我们十分怀念的好同志。说到王育民同志,我特别说一下黄石工业学校。黄石高专是在这个学校的基础上兴建和发展起来的。1975年以前,黄石地区还没有一所工业性质的中等专业学校,就更谈不上有综合性的大专院校。正因为缺少这类专业性的教育和学校,黄石工业系统的专业技术人才就非常紧缺。仅就轻工系统而言,当时全市49个轻工业企业,共有职工9000多人,而专业技术人员只有30人,仅占职工总数的0.3%。另一方面,许多留城的独生子女和大批的上山下乡知青,都急待就业和回城,因此创办一所工业性质的中专学校,对于黄石来讲,就显得非常迫切。

针对这一情况,市革委会便于1975年12月12日下发了《关于开办黄石工业学校的通知》文件,决定成立黄石市工业学校,指定由市革委会下设的工交办公室具体组织实施,并抽调和任命王育民为学校主要负责人,负责学校创建的全面工作。抽调和任命张庆文为另一负责人,分管行政和后勤事务。在这之前,王育民是湖北省总工会宣传部部长,曾先后在黄石四中和黄石财校工作过。工业学校在初创之时,仅有一块牌子和一枚章子,其他一无所有。面对这样的困难,王育民毫不迟疑地接受了这一艰巨任务。他同张庆文一道,忠于职守,克服各种困难,不辞劳苦地工作,为创办工业学校呕尽了心血。

创办刚开始,学校一无地点,二无校舍,三无教职工。他们凭着对创办工校的一颗执着的热心,感动了原市疗养院的领导,得到了他们的同情和支持,无偿地租借一栋空余的旧楼,给工校办公和招生。1975年11月按省下达的招生计划指标招生90人(计划下达时,工校还未正式挂牌),就是寄住在这栋旧楼里开学的。

这期间,地方财政只拨款6万元,这包括学校的开办、征地、建房以及教学桌椅、用具等各种经费。在经费相当紧张的情况下,王育民和张庆文两位负责人精打细算,克勤克俭,利用这6万元钱,带领学校新招来的近百名学生和新调来的十几名教师,自己动手,勤俭建校。搞规划,以及调配教师人员,不遗余力,日夜操劳。特别是王育民,他的爱人在武汉工作,夫妻两地分居,身边还带着一个未上学的小孩,自己身体又不好,他仍然一心扑在创建工作上,忘我工作。一边借用市疗养院的房子开学,一边请规划部门的同志到青龙山下勘测规划新校址,并经常为新校的建设与发展废寝忘食,四处奔波。他时常带病与学校其他领导一起参加建校劳动,挖土开山,修建教学用房,为学校的创建和发展开创局面、奠定基础。通过大家的艰苦努力,不到一年的时间,就挖开了山坡,填平了操场,开通了道路。山坡上简易学生食堂盖起来了,沿青龙山脚下的两排供教学用的简易平房也修起来了。工校的领导和师生们用自己的辛勤劳动和汗水,开创和书写了工校办学的新篇章。

更可贵的是,当时青龙山离市区远,交通不便,不少的单位和部门都不愿意来这里办学、办公或搞建设,而他们当时却能够果断决定,同意规划部门把校址选在青龙山一片荆棘丛生的地带,这是很有远见卓识的,在当时一般人都是做不到的。

今天,每当我们看到从黄石工业学校基础上创办起来的湖北理工学院一派欣欣向荣的景象,我就想起了王育民这位无私奉献的艰苦创业者。正是有了这一批热爱高教事业、艰苦创业、愿作奉献的带头人,正是他们的坚定与执着,才有了黄石高教事业今天的辉煌。

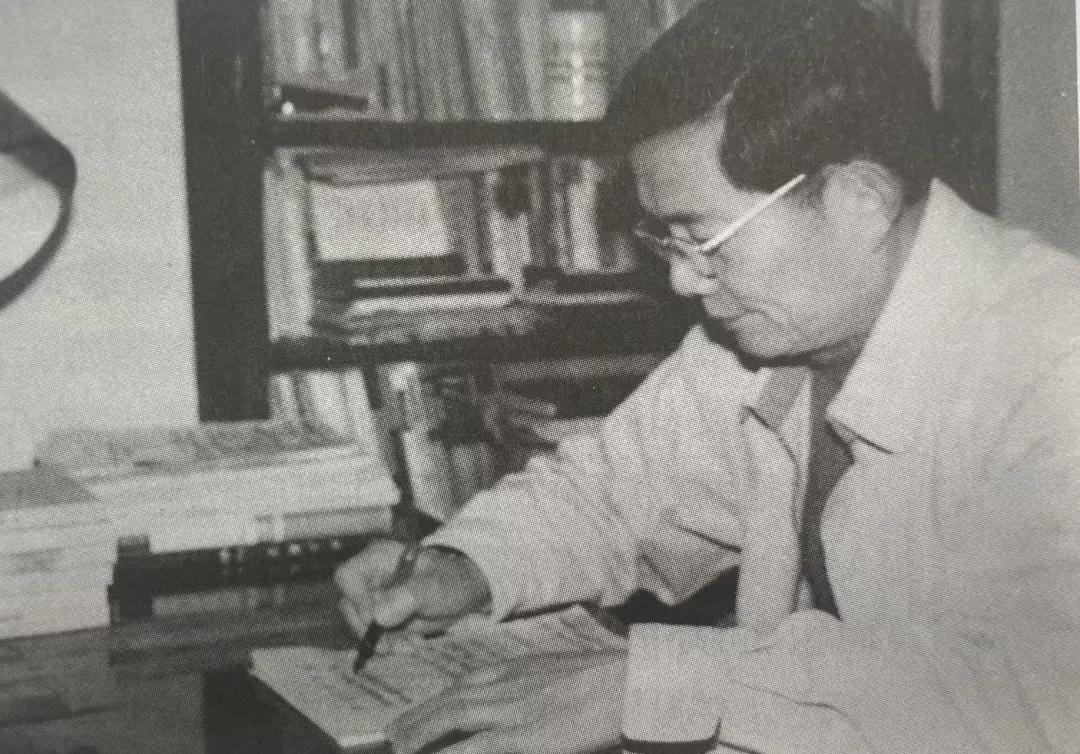

作者简介

1938年出生,湖北新洲人。1964年于华中师范学院毕业后被分配到黄石市直属机关干部业余文化学校任高中语文教师。1970年后,历任黄石市教育局工农教育科科长、市高等学校招生办公室主任、市教育局副局长、黄石市教育委员会副主任、调研员。任职期间,曾先后负责市高等教育及招生、成人教育、职业教育、师范教育、中小学基础教育以及幼儿教育等工作。1998 年退休。

来源:《黄石口述史》(第二辑)