五百年前的李家坊

——《刘氏付约》解读

刘远芳

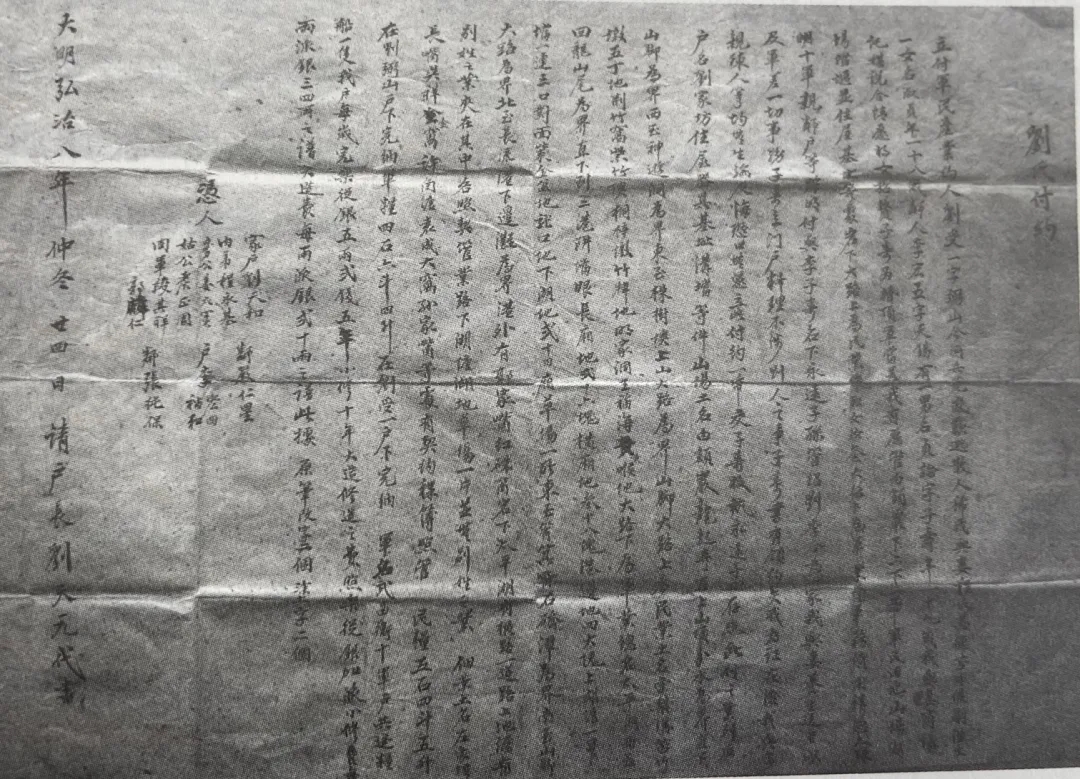

在黄石市档案馆,保存着一张《刘氏付约》,书写于明代弘治八年(公元1495年),距今五百余年,是湖北省最早的纸质档案。

《刘氏付约》全文共 724 字,繁体竖排,无标点。以1厘米见方的繁体小楷,从右至左竖行写在一张 72x50 厘米的宣纸上。宣纸已泛黄,但所有文字清晰可辨。它对我们了解五百年前李家坊乃至鄂东南地区的政治、经济、社会状况具有十分重要的意义。

刘氏付约

李家坊的由来

今日的李家坊,位于黄石市西塞山区境内,西端与下陆区接壤,包括上李、中李、下李三个自然村(从西向东排列,又分别叫作上门、中门、下门)。其大致境域为北起磁湖和桂林南路以西湿地的南岸,南至黄荆山北麓,东起原黄石纱厂俱乐部,西抵上李(上门)自然村西端的沿湖路一线狭长区域。上门与中门的分界线即今黄石机电学校所在地;中李与下李的分界线为今李家坊隧道;而下李与张儒村已犬牙交错,连为一体。五百年前的李家坊,东、西、南三面起点与今日基本一致,但北面直至今广州路沿线,所包含的区域比现在要大得多。

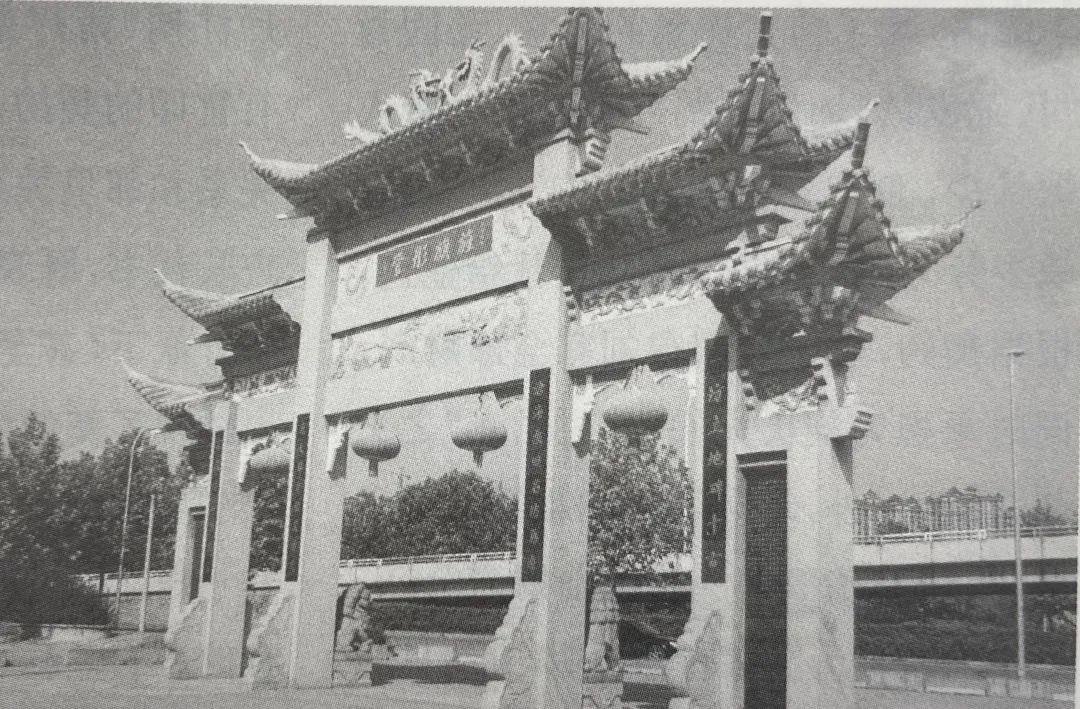

李家坊牌坊

2006年,李氏族人在李氏祠堂(位于中门)靠近沿湖路边,建起一座气派的牌坊,北面刻“李家坊”三字,南面刻“旌旗彤管”四字。旌旗,即旗帜;彤管,语出《诗·邶风·静女》,意为古代女史用以记事的杆身漆朱的笔。四字连用,意为“女性之表率”。牌坊东侧立柱旁刻有李声高先生所撰《李家坊御坊重建记》,略云:“明弘治八年,先祖子寿公领岳父刘受一家业而居此,传十世至之天公,娶陆子福长女为配。康熙四十三年,公殁,年仅二十有六。德配陆氏年二十五而守节,历四十二载,至乾隆十一年殁。德配秉性端肃,明理守诚,教子义方,人咸敬仰。乾隆十六年,公禀教谕陶、知县庞,申详督抚学,三院会奏,奉旨建坊旌表。二百余年后,世逢浩劫,坊毁一旦……”这座节孝坊原立于李氏祠堂正门前,在今址以南约三十米处,1966 年“破四旧”时被毁。有人以为,李家坊是因朝廷旌表族中节妇、敕建贞节牌坊而得名。其实不然,此“坊”不是彼“坊”。因守节而钦准建立的牌坊一般以“节孝”或“贞节”命名而不以姓氏命名。将地名和圣旨合于牌坊,一体两用,属于今人创新,并非古时的样子。

李家坊李氏之先祖,据传为唐太宗第五子郁林王恪,《新唐书》有传。江西李氏尊李恪为鼻祖。十一世李衜为唐上柱国,避五季之乱偕弟徙居南康府之建昌,复定宅于磨刀,后裔于元季徙居大冶讲堂畈之吴家庄。又若干年后其中一支由大冶龙角山下李德贤村辗转迁至黄荆山下,遂落籍该处。从李家坊立交桥沿沿湖路向西约两公里,向路之左侧抬首仰望,可见黄荆山上一面雄伟的绝壁,寸草不生,与地面几近垂直,那就是白塔岩,岩下有白塔寺。

明代中叶,李家坊一带名叫刘家坊。地主名叫刘受一,字弼山。妻姓程,名美德。夫妇二人膝下无子,仅生一女,名淑贞,弘治八年芳龄18。刘氏邻人李宏五,字天锡,有一男,名贞论,字子寿,时年19。刘受一眼看夫妻俩春秋渐高,而独女已到出嫁之龄,担心无人养老送终,遂与妻商议,托媒说合情愿将淑贞招赘李子寿为婚。刘家所有房屋、山场、田地全部交给李氏。此后,李氏子孙繁衍,渐成当地大族,刘家坊遂易名为李家坊。

太平湖的变迁

《刘氏付约》对刘家的住屋、器具、基址、沟塘等件一一作了交待。刘家的山场“土名白额岩,龙起寺直上山顶分水为界,直下山脚为界;西至神游洞为界,东至株树坳上山大路为界”。有一种说法认为,其山岩中峰突起,左右簇拥,形如搁笔的笔架,故原名笔塔峰,历久转音为白塔岩。其实不然。至少在五百年前的明弘治年间,此岩就不叫笔塔岩,也不叫白塔岩,而是名为白额岩,有此契约为证。龙起寺位于黄荆山白塔岩以西的山窝间,历史悠久,兴废频仍,而屡次毁于变乱。

有武穴籍女子胡氏,民国八年生,中年出家,法名果清。曾挂锡黄石回山东洞及大王庙,因见龙起寺颓圮毁败,无法居住,也无僧众看护,遂发愿重修,与李氏族人共同倡募集资,历时数月乃成。1990年果清于寺前山路上意外死亡,信众于其殒命处建舍身塔,塔高三层,琉璃金顶,自山脚大路遥遥可望。

株树坳位于今李家坊隧道正上方偏东之处,契约所谓“上山大路”,以今之眼光看,实为山间小径,系就地取材以山间青石铺砌而成,距今或有上千年历史,直至李家坊隧道开通前,一直是山南山北居民往来之要道。古道上有古时供行人休憩避雨之四安亭,至今仍在,是市民自李家坊登山观赏草甸的必经之地。

自株树坳至神游洞的山场全为刘家所有,而山脚今沿湖路一线土地,也均为刘家产业。契约载:“山脚大路上为民业,土名棠梨沟、苦竹墩、五丁地、荆竹窝、紫竹坳、桐梓墩、竹牌地、明家洞、王福海、黄喉地。”这些地名,如今几乎全部消失,只有“五丁地”仍口口相传,但几乎无人知道其准确写法。沿湖路以北的湿地区,面积相当大,“西至回龙山尾为界,直下到三港阱塘眼。长厢地二十六块,横厢地三十八块,港边地四大块,上湖塘一口,下塘一连三口;对面紫金盆地、龙口地、下湖地二十四厢,草场一所,东至筲箕嘴、石硚潭为界,南至山脚大路为界,北至长流港下边滩为界;港外有郭家嘴、红硃嘴。”这里提到的地名,如回龙山、筲箕嘴等,均已不存。而这些地名所在的大片田地和草场,当年几乎全为刘家管领,只是岩下“有横路一道,路上地塘有别姓之业夹在其中,各照契管业;路下湖塘、湖地、草场一片,并无别姓之业”。据笔者实地考察,此“横路一道”,应该就是如今正对白塔寺、横跨铁路、直通湖北工程职业学院的那条砂石路,临近铁路处的水港上有钢筋、土石混筑的桥梁一座,该桥之东约20米处又有石桥一座,似为古迹。沿湖路以北更远的地方,是刘家佃户耕种的田地,土名左家塆、长嘴吴、祥金窝、许角塘、袁成大窝、孙家嘴等,各有契约稞簿为凭。

这里需要着重说明的是,以上所指的这片地域,大致就是近年议论多次并已确定要建设的磁湖湿地公园的所在地。据报道,黄石市在2011年11月通过了湿地公园修建性规划设计方案,拟于次年第三届国乒节暨第二届矿冶文化节期间初步建成,后来不知何故计划搁置。本月,相关部门在黄石日报发布消息,称湿地公园建设即将启动。磁湖湿地公园位于磁湖西南角,东起李家坊立交,西至谈山立交,南临沿湖路,北接广州路,总面积约为1.013平方公里。功能上分为“两带五区”,即城市缓冲带、山体缓冲带和湿地田园展示区、湿地重点保育区、湿地游览活动区、人工湿地净化展示区、管理服务区;将形成“水映杉林”“芦荡飞雪”“花海春早”等“六景”。

笔者以为,湿地公园以“磁湖”命名,实在不够理想。原因有三。其一,以桂林南路为界,该处无名湿地之水体已与磁湖隔断。其二,磁湖固然是黄石的一张靓丽名片,但市境内已有磁湖路、磁湖东路、磁湖小学、磁湖山庄等诸多地名或建筑以之命名,不宜滥用。其三,也是更为重要的理由:该地早在五百年前已有名字,而且是一个非常理想的名字!有《刘氏付约》为证。该契约明白写着:“大路下为军业,总名太平湖。”太平湖,多么吉祥、美好的名字,真可谓“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”!因此,为体现历史的延续性和对原住民的尊重,建议将该公园定名为“太平湖湿地公园”。曾任市人大副主任、市政协副主席的李声高先生是李家坊当地土著、黄石文化名人,他对此表示赞成。

五百年前的时代风貌

《刘氏付约》是一份手写“白契”又称“草契”,即在买卖房屋田产时,双方订立的未经官府验证、但具备实际效力的契约。细读契约内容,可以发现刘李通婚,除了前文提到的因素,还因为“兵荒岁歉,逃散人稀”,刘家坊一带人烟稀少,佃户难觅,刘家田产多,自家缺少劳力,无力耕种,故需转让给他人。根据契约,李子寿获得刘家全部财产,同时承担为刘氏夫妇“养生送老”之义务,除此以外,还须履行纳粮等社会义务。这份契约既是一份婚前财产公证,又是一份权力义务转移证明,立约目的是明确双方的权利和义务,避免财产和人事纠纷。

《刘氏付约》透露了明代经济社会等方面的重要信息,如:“山脚大路上为民业,……大路下为军业。……民粮五石四斗五升,在刘弼山户下完纳。军粮四石六斗四升,在刘受一户下完纳。军名武昌卫,十军户共造粮船一只,我户每岁完乐从银五两贰钱。”我们由此知道:明代百姓可以分别使用“名”和“字”代表自己,甚至可以签订合同。当时百姓交纳的粮赋分民粮和军粮两种,除此之外还要承担徭役(力役和兵役),甚至共同出钱修造船只。这份契约中有“恐口无凭立此付约一纸”的表述,并且在书写上的两处修改和两处涂抹,契约最后也作了说明,“原笔改字二个涂字二个”。看来,当时的乡民已有较强的“防伪”意识。此契约落款处有六名凭人(即中人、证人),含内弟、舅公、姑公、同军等,还有四名邻户的名字,最后注明“请户长刘天元代书”。一份没有官印的契约,由多个具有血亲或姻亲关系和邻里关系的证人参与见证,并由户长代书,既表明当时的农民文化程度十分低下(甚至不能书写自己的名字),也体现了契约的严肃性,以确保其能够产生实际效力。需要指出的是,户长并非一户之长,而是旧时主管赋税征收事宜的乡官。《宋史·食货志上五》:“役法:役出于民,州县皆有常数。宋因前代之制,以衙前主官物,以里正、户长乡书手课督赋税,以耆长、弓手、壮丁逐捕盗贼……淳化五年,始令诸县以第一等户为里正,第二等户为户长。”清俞正燮《癸巳类稿·少吏论》引韩淲《涧泉日记》所记:“罢里正,而以催科之事委之户长。至有逃亡,使之偿补。为户长者,诚为可悯。”民户逃亡,则户长要代其缴纳赋税,此可称连坐恶法。鉴于此,户长参与并且亲书约文,意味着双方私立的财产和赋税转移契约得到了官方的认可。

《刘氏付约》蕴含着丰富的政治经济、社会信息,具有重要的文献价值和学术价值,值得进一步研究。

(原载《湖北日报》2014年10月26日第5版,《东楚晚报》2014年11月1日第8版,《黄石改革与发展》2015年第 7期,《朝阳阁》2016年夏季刊)